雪解けの季節になり―じつは雪の記憶すらない―私は岡三沢小学校にあがった。そこから今日までの明確な記憶が始まる。明確と言っても、点としての明確さで、ほとんどの線上で、私は生きることが楽しくなかったのだと、いまにしてはっきりわかる。それほど日常の大半を記憶に刻まなかったというのは、おそらく意図的なことではなく、私の根本的な能力の問題に関わることだろう。

四月の午前、黄土色の山並を背にして、仲間たちといっしょに写真を撮った。おぼろな太陽が頭上でときどき暖かく潤んだ。強い風が吹き、たちまち灰色の雲が集まって校庭を暗くした。私は最前列右端の椅子に脚を広げて座り、右肩を突き出し、例の哲学者の不機嫌な顔して、何かに挑みかかるように唇を一文字に引いていた。

どういう事情からか、斉藤(サイド)さんの官舎から小学校に通った。母はまだ国際ホテルにいたようだ。サイドさんは母の妹の椙子(しんこ)の夫だった。進駐軍に通訳として勤めていた。その種の職業の人間は、国際ホテルにいたころによく見かけたが、みんな胸を張っていた。サイドさんにそんな様子はなかった。いつも柔らかい表情をしていて、どこにも視線を凝らさず、私のことにも無頓着のようだった。椙子叔母は、丸眼鏡をかけた出っ歯顔なのに、サイドさんは丸顔で笑顔のやさしい美男子だった。だれに向ける笑顔でもなかったけれども、私はいつも彼の横顔を見つめて安堵していた。

サイドさんは毎日、私を自転車の荷台に乗せて、岡三沢小学校へ送っていった。アスファルトの道を上り下りした。たぶん、数十日もそれを繰り返したのだろうが、私はたった一度の記憶しかない。自転車をこぐ彼の背中の記憶だ。白いワイシャツを着ていた。彼が立ちこぎで坂道を登るときの、よいしょ、よいしょ、というかけ声と、左右に揺れる肩を鮮明に憶えている。放課後は、彼は迎えにこなかったので、私は徒歩で帰ったはずだ。

この小学校にはひと月ほどかよったが、教師や仲間については、顔も声もまったく記憶がない。校舎や廊下のたたずまいだけを憶えている。合船場の板の間とちがって、床板が雨風にさらされたように木目が浮き出して古びていたり、板の境目がささくれていたりするのが、歩くたびに剣呑とした感じを与えた。廊下の片側に一定の間隔を置いて、赤くて小さい消火器が備えてあるのも不気味だった。

サイドさんは、学生服やランドセルや文房具一式をお祝いに買ってくれた。その代わりということではないだろうが、善郎(よしろう)という名の生まれて一年ばかりの赤ん坊のお守(も)りをさせられた。お守りといっても、学校から帰ったら、彼を乳母車に乗せて、ぶらぶら近所の公園を散歩するだけのことで、しかも毎日というわけではなかった。

一度、乳母車のスピードを上げてわざと手を離したら、車輪が石に躓いて跳ね上がり、善郎が地面に飛び出して額を打った。たちまち大きなコブになって赤く腫れ上がり、叔母さんに大目玉をくらった。サイドさんは、死ななくてよかった、と言って笑っていたけれども、笑い方が少し真剣だった。よく考えたら、首の骨でも折っていたら、あるいは頭を強く打っていたら、たしかに善郎は死んでいたかもしれない。ぞっとした。

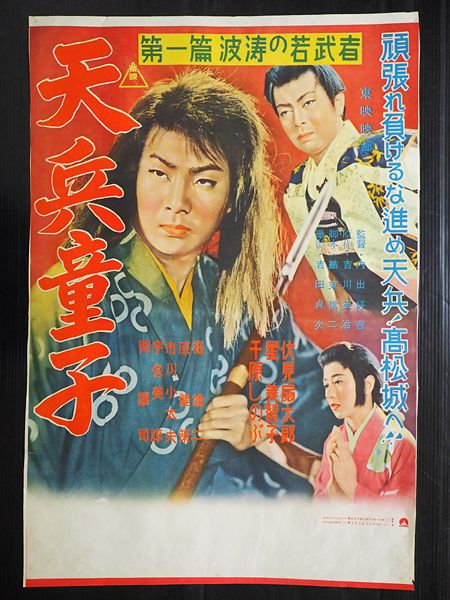

そんなある日、叔母さんから二十円もらい、古間木駅前の映画館まで歩いていって、伏見扇太郎の『天兵童子』を観た。子供の入場料は五円だった。

どういう事情からか浜辺に打ち上げられ、漁師に救われた天兵童子が、これまたどういうわけか御用聞きに追われながら、正体の知れない武士の指南のもとに武芸に練達していき、敵か味方かわからないようないろいろな人びとにめぐり会うという、まったくわけのわからないストーリーだったけれど、伏見扇太郎の瞳の凛々しさに魅かれて五日間かよいつめた。四日目からは、モギリの女が愛想よくただで入れてくれた。夕食も断って出かける私に椙子叔母は呆れ顔だったけれども、どこか感心したふうに、毎日黙って二十円くれた。

「ちゃんとパンを買って食べるんで」

餡パンと駄菓子で腹を満たしながら、何めぐりも観た。何日も、何度観ても、ストーリーは呑みこめなかった。ただ、天兵童子が日々成長する麻の木を百二十日間跳び越える訓練をして、ついに四メートルも跳べるようになったり、これもなぜだかわからなかったが、豊臣秀吉の軍勢に追われて足を滑らせて谷底へ転落し、それでも生還したりするスーパーヒーローぶりがたまらなくて、せっせとかよいつづけたのだった。

ある晩サイドさんは、子守のごほうび、と言って、駅裏の空地にきていた木下サーカスに私を連れていった。演目が一つ二つと進んでいき、動物やピエロの入り雑じったショーが終わるころ、空中ブランコが始まった。

月がとっても青いから

遠回りして帰ろう……

音楽に合わせて、ひどく高いところで白いタイツ姿の、股間のふくらんだ男と胸のふくらんだ女が大きく前後に揺れながら、くっついたり離れたりした。と、女の腕をつかみそこねた男が、真っ逆さまに落ちた。彼は細く張った網をそれて、地面に叩きつけられた。重たいものが無理やり潰れる音がした。音楽が途切れ、会場がざわめいた。サイドさんが立ち上がり、そそくさと私を表に連れ出した。

†

七歳の誕生日を迎えて間もなく、母に連れられて古間木を出た。駅のホームにはだれも見送りにこなかった。列車の窓から眺める新緑の風景がすべて、親しみのない色彩を帯びて迫ってきた。私を育てた土地への思慕を断ち切る色彩だった。

「とうちゃんの居どころがわかったんだよ」

母がポツリと言った。とうちゃんという言葉の響きが耳ざわりだった。しかし、彼女が父をずっと捜していたという事実に深く心が動いた。すると、この旅がまだ見ぬ父に会いにいく旅だとわかって、私は不思議な胸のときめきを感じた。同時に、何の脈絡もなく、合船場の人たちのやさしい眼差しを思い出した。

「今度こそ、決着をつけなくちゃ」

「いっしょに暮らすの?」

「そういうことじゃなくてね」

母が何かを覚悟していることはじゅうぶん伝わってきた。そのための旅立ちだということもしっかり理解できた。でも、それがどういう種類の決着なのかはわからなかった。