週言を書き出してちょうど一年が経った。 今年も大隈講堂前の記念写真撮影の季節がやってきた。うす曇り。朝方の強風は凪いでいる。合格者十二名と講師二人(Оさん、私)が集合。思わず、なつかしい講堂に向かって礼をしてしまった。 写真係のUさんが大隈時計台を背景に撮りまくる。そのつど喜びの顔が居並ぶ。こういう場では私は大人げないほどはしゃぐことにしている。彼らの手に入れた成果が、彼ら自身で思う以上に大したものであると強調したいからだ。ふと、昨年ほど学生たちの感情表現が派手でないことに気づく。やけに慎ましい。彼らは、合格後、親族や知人と一度はどこかで大喜びしたのかもしれない。それとも、「持ち前の実力を出しただけだ、そんなに大喜びするほどのものではない」ということをアピールしたいのだろうか―。いや、きっとそうではない。 個人情報保護法とやらで、昨年までとはちがい、せっかく合格した学生たちの名前を予備校の壁に貼り出すことができない。個人の恥や所在や履歴を秘密にする理屈が、個人の華々しい成果を押し隠す理屈にまで敷衍された。喜びの感情の素直な奔出の前に、不気味な不透明のベールが降りた。とにかくマイナスであれプラスであれ、人と人を結んでいた関心のベクトルを雁字搦めに縛りつけ、ちぎり取る世の中になったのだ。それだけに寛容の振りをして笑っているだけでなく、忸怩たる思いを捨てて、いっそう彼らを祝福してやりたい気持ちになる。

肉親でも縁者でもない私は、もっと冷ややかにことに当たるべきなのかもしれない。しかし、せっせと知識を注ぎこみ、鍛え上げてきた彼らの栄耀を目のあたりにして、とても冷静ではいられない。冷静でいることは意地悪になる。私はいつも、たゆまぬ努力によって成果を上げた人間を祝福するアホな他人でいたい。原始的な喜びに何のベールを被せる必要があるものか。そして、これはどうしても言っておかねばならないことだが、時利せず汐満ちなかった敗者は、力強く成功への意欲を語ってほしい。自身、敗れつづけてきた者として、心からその姿勢に賛同する。挫折者は私の友である。

小1(1956年)から日本の流行歌を、小5(1960年)から外国のポップスを聴きはじめたが、いまなおそれからほとんど一日も離れない。懐かしの歌ではなく、常にリアルタイムの歌だ。だから思い出の歌というものを持たない。ところが、ラジオやテレビで特集するそれらの中に、高度の確立で私の愛する歌はない。私の好む歌は、国の内外を問わず、ほとんどが巷に流布しないものであると知った。 もっと小さなころから代表的な唱歌も、クラシックの楽曲も、もちろん流行歌も聞いていたのだろうが、それらは車窓を過ぎる風景のように記憶に残らなかった。初めて耳の底に焼きついた日本の歌は石原裕次郎の『最果てから来た男』であり、外国の歌はニール・セダカの『悲しき慕情』だった。それからというもの、いつも耳に入ってくる歌を耳底に聞きとめ、暗記し、口ずさみ、吟味するようになった。小6の時、飯場のある親切な土工に買ってもらったステレオに載せたレコードが、吟味の最初の成果だった。それは西郷輝彦の『チャペルに続く白い道』であり、エルビス・プレスリーの『恋さずにはいられない』だった。そこを出発点に、小学校の六年間に耳に集積した歌をこつこつ揃えていった。 本来孤独な性質の少年に音楽と本は欠かせなかった。中三以来の仕送り生活で、日常に必要な費用を除いた金は、すべてその二つに投入した。音響と書物。三十歳を境にそれに映像が加わって、私の金の使いみちは永遠に定まった。ここ数年は手もと不如意になり、その願望が果たせなくなったけれども、これまで蓄えた総量で十分生涯にわたって堪能できる。 話を60年代に戻すと、ニール・セダカ、コニー・フランシス、ポール・アンカ、ロビン・ウォード、コニー・スティーブンス、スキタ・デイヴィス、シェリー・フェブレー、テディ・ベアーズ、レスリー・ゴーア、コーデッツ、ダイアン・リネイ、ティミー・ユーロー、ヘレン・シャピロ、ジリオラ・チンクィッティ、リッキー・ネルソン、ボビー・ソロ、ヴィッキー、アネット、アンナ・マリア……歌といえばそのことだと思っている。そしてこれを越える歌に巡り合わない。 1965年の『骨まで愛して』や『あの娘たずねて』あたりから歌の様相が変わりはじめ、日本も外国も1970年代に入ると平坦で乾燥した響きになり、ある意味、なんでもありの複雑な枝分かれ情況を呈した。現代のラップに収斂されているように、人は歌詞とリズムを聴くようになり、メロディーを忘れた。その先駆けにボブ・ディランの名前を思い出すことができる。日本では吉田タクロウあたりを代表とするフォークソングの群れだろう。

私には貯金が正真正銘一円もない。競馬で稼いだ金が数十万円あるきりだ。おそらくは何ぴとも想像できない事情で、毎月の給料はすっかり消えていく。そのほとんどが見栄のない物的事情であり、多少見栄のある余儀ない人的事情だ。 バブル期のころは、たまたま得た仕事も気運に乗り、多少余裕のある生活ができた。いまやそのハネムーン時代の三分の一に収入が減じた。以来、かなりの人びとに三度、四度と借金をする生活に転落した。遠方の友人を訪ねることもできない生活―しかし、救済の手を望んではいない。負債をすべて返済し、どんなに苦しくても借金をしない意志を固めた。解決しようとも思わないで自分が遂行してきた生活の果てなので、解決不能のまま放っておく。食えないときは食わない。交通費がなくて先方へいけないときはいかない。とにかく机にいてものを書く。根に死を賭した自棄的な楽観がある。人によって生かしめられてきたので、人の手で殺されてもよいという楽観だ。もうこの困窮が数年つづいている。軌道に乗った。慣れたのでやっていける。 二十年ほど前、時給百三十円でパチンコ屋に長く勤めた。あれが生活の基本だと思っている。そういう人間たちが二、三人寄り集まって共同生活を維持する。家賃を払い、食費を払い、服飾費、医療費、冷暖房費、娯楽教養費を払う。そして何一つ残らない。それが基本だ。財を貯えたり、社会的な改革を望んだりするなどもってのほか。社会改革を標榜する人たちも自分の生活で手一杯なのだ、ということを忘れてはならない。手一杯から生まれる悪事に関心を持つなど、臆病者のすることだ。小心なマスコミ人が社会改革を実現することはない。それは諦観の範疇にあると断言しておく。マイナスの生計にこれっぽっちも怒りを持たない私の言うことなので、この諦観という概念はかなり信憑性が高い。 さて、この基本的な困窮生活に、子供や老人といった居候の入りこむ余地はない。彼らは参加を遠慮すべきである。参加するならば、生活の維持に加担しなければならない。さもなければ、死の方向へ去るか。魂の奇跡であるボランティアに恵みを求めるか。この法則が崩れるとき、生活はさらに困窮し、死に瀕する。好例は啄木であり、彼は扶養家族のためにあたら才を散らした。私は子供も老人も居候させていないのに、全き死に瀕している。なぜだろう? この瀕死状態は、ひとえに、物的事情や人的事情を処理できない無能からもたらされるものだ。むろん、私がすでにボランティアを必要とする老人の域にあるという事実が不遇の度合いを強めていることは否めないが、たとえ老いていても、ローマ法王や、マザー・テレサや、企業人や、全盛期のスポーツ選手や、鍛錬の利いた芸能人や、学者や、政治家や、成功しつづける芸術家のように有能ならば、つまり社会改革を唱える精力を持ち、あるいは社会の弱みにつけこんで悪事を働くことができるほど有能ならば、たとえ何人の居候を養ったとしても、決して生活に倦むことはないにちがいない。生来の無能のゆえに、計画もなく場当たりに職を巡り歩き、贅沢品を買い、意味もなく人に財を提供し、博打をたしなみ、ときに有能者を振舞いながら浅い教養に執着し、改革という題目から興味を撤退させ、困窮ゆえの悪事も働けない怠惰を美質と主張し、そして永劫にそのパターンを放棄しようとしないのである。このような男に営利企業体が高収入を恵んでくれるわけがない。彼らはボランティアではないのだ。 要するに、無能なからだに深くめぐらされた楽観だけが、日々、私に文章を書かせている。その文章が生活の些事で濁っていないという特質こそ、私にとって唯一の救いであり、おそらくは唯一の世俗的挫折の素因でもあるだろう。生活に励みがほしいとき、麗しく透明なだけの、生活の肉質から逸れた私の文章からは、何の向上のヒントも、知識も、資料も、景気づけも得られない。ただ文章の醸し出す透明な悲しみに満たされるばかりだ。もし、私の文章が歴史の片隅に残ることがあるとするなら、たぶん、無意味に装飾光をきらめかせながら深海を漂う、滋養の薄い、透明なクラゲとでも規定されるのではなかろうか。それはひたすら、私が血肉の維持に対して楽観しつづけたことと、生活人として人びとに歩調を合わせて励まなかったことへの断罪である。

西鶴翁の胸にしみる物語を読んだので訳し出しておく。西鶴にしては珍しい人情物である。多少の脚色は許してもらいたい。

大坂にある貧乏人がいた。この男は仕事をほったらかしながら、そのくせ一足飛びに金持ちになりたいと思い、むかし江戸で暮らしていたころ、駿河町の両替屋の敷き皮に裸の金が山のように打っちゃってあるのを見たことをふと思い出し、 「ああ、今年の暮にはあのくらいの金が欲しいもんだ。敷き皮の上に新小判が俺の寝姿ほど唸っていたっけなあ」 一心にそのことばかり考えながら藁布団の上に寝ていた。 大晦日の明け方、女房が目を覚まし、 「もう、きょう一日を暮らしていく手だてもないわ」 と、やりくりを案じながら、亭主と乳飲み子の寝顔を見つめた。吐息をついて窓から射しこむ光に顔を向けると、どうしたことか小判がひとかたまり目の前に浮かんでいる。これは大変、天の恵み、と喜び、 「あなた、あなた」 と亭主を呼び起こした。 「なんだ」 と言う声の下から小判はたちまち消え去った。なんて惜しいことをしたのかしら、と亭主にことの次第を話すと、 「江戸で見た金を欲しいと思いこんだ一念が、小判の姿で出てきたんだな。いまの暮らしはいかにも辛い。たとえあの世で道を踏み外して奈落に沈んだとしても、とにかくこの世では助かりたいと思わないか。金持ちは極楽、貧乏人は地獄だ。うちじゃ竈にくべる薪さえないんだからな。情けない年の暮だ」 自ずと自暴自棄の心が起こり、蒲団をかぶった。ふたたび男がうとうとまどろみかかると、やがて女房の目に黒白のぶちの鬼が見え、あの世とこの世の境が映し出された。女房は悲しみ、男を揺すり起こすと諭して言った。 「だれも百までは生きられません。つまらない願い事をするのは愚かです。お互いの気持ちに変わりがないなら、いく末、美しく年をとっていけるでしょう。こんな貧しい生活を考えると、さぞ口惜しいでしょうが、このままでは親子三人餓えるばかり。じつはこの子の将来を思って悩んでいたところへ、幸い私の奉公口が見つかりました。どうぞこの子を末の楽しみにして、手塩にかけてお育てください。捨てるのはむごいことですからね。ひとえにお頼みいたしますよ」 と涙をこぼした。男は面目を失って、一言もなく目を伏せて女房の顔を見ないようにしていたところ、口入屋の婆が六十歳あまりの老婦人と連れ立ってきて、 「きのうも言ったとおり、おまえさんは乳の出がいいから、給金は前渡しで八十五匁あげるよ。年に四回着るものが貰えるんだから、とくと感謝しなさいや。賄いのうえに布織りまでする女の給金が三十二匁、これほど給金がちがうのはおまえのお乳のおかげと思うがいい。もしおまえさんがいやと言うなら、京町あたりに代わりの乳母を見立ててあるんだ。きょうの急ぎだから、あしたというわけにはいかないよ」 と言う。女房は機嫌よく、 「どんな仕事であれ、身を助けるためです。大事なお子様の面倒を見させていただきますのに、何の不満がございましょう。どうかよろしくお願いいたします」 と言うと、口入屋の婆は亭主に口も利かずに、 「少しでも早くあちらへ参ろうや」 とほざき、隣家の筆硯を借りてきて、一年間の契約書をしたため、契約の金を残らず渡し、 「あとからでも、いまでも同じこと。口入屋の決めだからさ」 と、八十五匁と書き付けてあるうち、手ばしこく八匁五分を取って、 「さあ乳母どの、身ごしらえするまでもなかろう」 と連れていこうとする。男は涙を流し、女は顔を紅潮させて赤ん坊を覗きこみ、 「お万、さようなら。母さんは奉公先へいくけれども、お正月には帰ってきておまえと遊ぶからね」 と言い捨て、あれこれ両隣の家に頼みこんで、また泣くのだった。口入屋は語気を荒くして、 「親はなくとも子は育つ。叩き殺しても死なないものは死なないよ。それじゃ、旦さん、ごきげんよう」 と去っていく。老婦人は世の哀れを観じて、女房を見返り、 「私の孫も、あなたのお子さんと同じように可哀想な身の上なんですよ。難産で母親が先立ちまして、乳をやる者がおりません」 と言うと、口入屋は、 「金が仇になったんでございますよ。あの子は、死んだら死んだで、仕方のないことでさ」 女房が聞いているのもかまわないで連れ立っていく。 ほどなくその大晦日の暮れ方、この男に欲心のない平静がおとずれ、 「俺も相当親の遺産をもらいながら、胸づもりが悪かったせいで江戸を立ち退く破目になり、この伏見の里に移り住んだのだが、こうしてつつがなく暮らしてこられたのも女房の情けがあったればこそだ。元旦に梅干茶で新年の祝いをするだけだとしても、二人して顔を見合わして暮らすのこそ楽しいことなのに」 と歎いた。気の毒に、水屋に雑煮箸二組買い置いたのが目に入り、それを取って、 「一つは要らない」 と、へし折り、竈にくべてしまった。 夜ふけて、赤ん坊が泣き止まないので、抱きかかえて隣家の女房たちに相談すると、米の粉に地黄煎を溶いたものを作ってくれ、それを竹の管で飲ますように教えられた。 「あんた、一日のあいだに、思いなしか頤のあたりが痩せなさったね」 と言われ、部屋に立ち戻ると、どうしようもないことだ、と怒りが湧き上がり、金火箸を庭へ投げた。そういえば口入屋の婆が、 「旦那は気の毒だが、乳母どのは果報者じゃわい。あちらのご亭主はきれいどころを侍らせるのがお好きでなあ、この乳母どのは亡くなられた奥様に似たところがある。まったく、後姿のしおらしいところなぞ瓜二つじゃ」 と言っていたのが耳によみがえり、そのとたん男は、最前の金をひっつかみ、 「あいつさえいてくれれば、このまま飢え死にしたところで何の辛いことがあろう」

|

|

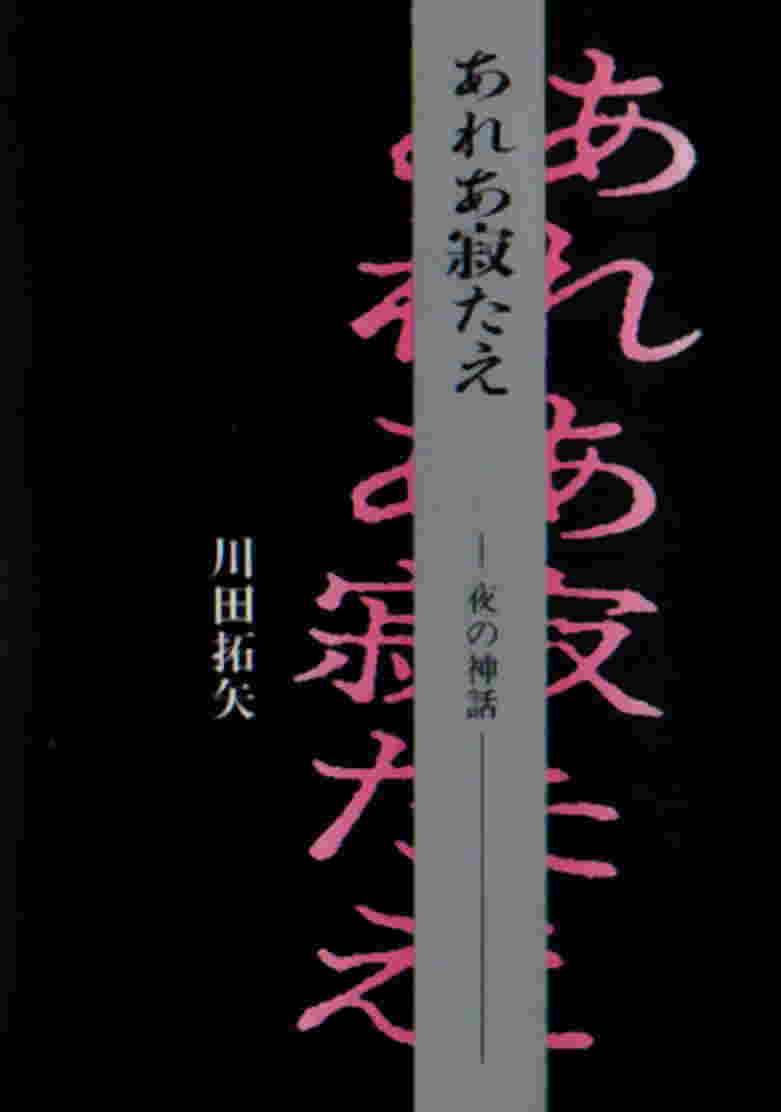

| あれあ寂たえ夜の神話 |

| 著者:川田拓矢 |

| 出版社:近代文芸社 |

| 本体価格:2,300円 |