|

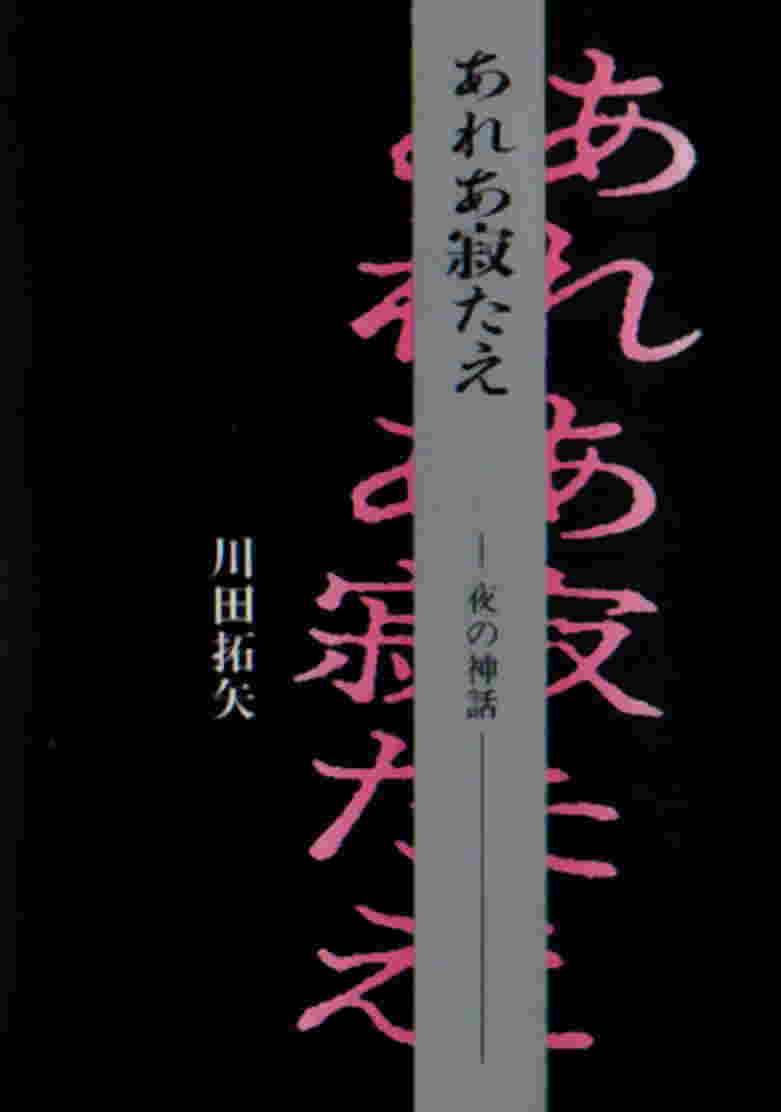

私の無知浅学の文章は、象牙の塔に巣食う知識人はおろか、巷間の好事家の眼鏡にもかなわないということが、この四半世紀の褒貶の海を泳いできた私には重々納得できている。諸処から子供の読み物だといわれる所以である。しかし、それは私にとって最大の賛辞なのだ。私は子供の知能のまま大人になりきれなかったようなので、大人(世情に開眼した人)が怖くてたまらず、子供や小動物にしか慕い寄っていかない。彼らにしても、私がいかに無愛想に、邪険にしようとも、どこかに安心させるものがあるらしく、ぬめぬめと慕い寄ってくる。私は彼らのために文章を書く。彼らのことしか考えられない。すでにそのことは正編の『あれあ寂たえ』に書いた。

今年も学生の仮面を被った巷間の好事家に出会わなければならない。彼らの寸評に傷つけられなければならない。昨今の学生は教養に長け、感覚の人よりも知識の人に重きを置く。感覚の人を低脳と判じ、師とするに足らずと捨象する。しかし、知識だけの人も、師には値しないのである。

かつては、知識と感性に富んだ万能の人物が師であった。知識だけの人が師に値しない偏頗な人間であるとするなら、私もその対極にある偏頗者である。たしかに彼と同様、師に値しない。したがって、いかなる評言にも安けく甘んじるしかない。さらにしかし、感性の人は知識に向かって努力するが、知識の人のバイス・バーサはない。

願いは一つ。教室の片隅に一人でも子供が居てくれることである。私は彼に対して師としてではなく、感性に埋没しながら貧しい知識を高めようとする仲間として接することができる。

3月17日 |

いま書いている小説が2分の1.3ほどにさしかかった。今年中には完成する目途が立った。ライフワークの『愛河』と合わせて、充実した物書きの日々を送っている。『愛河』も16章まで書き継いできた。一行書くたびに、命との競争を意識する。かつ、いつ途絶してもいいという充足感もある。一行、一文に魂を込めているからだ。

晩年に心がけること―ふところに慈悲のない言葉の匕首(あいくち)を呑まないこと。無意義な寸鉄の人生に訣別すること。私の本質である愛情で、人間や事象を見つめること。私は優しい人であったはずだ。人間が好きだったはずだ。人間の創り出すものにいつまでも落胆しなかったはずだ。母や父のことを思い直さなければならない。友のことを、愛する女のことを、仲間のことを、私を育んだ環境のことを、慈しみの眼差しで見つめ直さなければならない。その上での匕首であり、寸鉄ならば許されるだろう。刃身に妖刀のきらめきを宿さぬよう、料理人の奉仕の包丁のごとき活人の冴えを保つよう、言葉という愛の武器に磨きをかけよう。

3月12日

|

わが家における合格祝賀会が終わった。印象的な学生の多い年だったにもかかわらず、今年も寡黙で無機的な祝賀会になった。寡黙な人びとの中で私だけが独楽鼠になる。対話を仕掛け、音楽を聴かせ、麻雀の相手をし、映画を見せる。自分の著作を勧めたり、世間的な愚痴の類を言ったりもする。一、二の学生を除いてまったく反応はない。この日のために準備を怠らなかった女性陣は、せっせとおさんどんをする。麻雀の相手もする。食、音、映像、月旦、勝負事、いずれに関しても臨機の反射は期待できない。無論、最大の関心事である書物の本質的な話も出ない。

つまり、わが家を有機的な会話と芸術の空間にする念願は、ほぼ十五年来、今年もやはり果たせないということになったが、自分の年齢を考えてみれば、心を貧しくして、あまり多くを望まないようにするべきだというのが内省の主眼点となるだろう。対話や芸術活動は、すでに馴染んだ四囲の知性ある愛する者たちや、書物や、音や映像を相手にしてできる。未だ言葉の泉に蓄えもなく、しかも出会って間もない生徒に期待するところではない。貪欲にならないこと。今年、人間的な輝きを見出した生徒には、その大いなる変容を心待ちしよう。彼らに望むのは、饒舌になることと、折に触れての大上段の笑顔である。笑顔はさらに深い対話を生む。沈黙は会話の肥沃な土壌であるとはピカートの言だが、会話を始めなければそれは単なる砂漠なのだ。

いよいよ五月の連休までの基礎授業が始まる。純白の知性に触れるので、一年で最も解放感を味わうことのできる時期だ。楽しい予習をするだけでよい。授業に当たっては、自らを戒めなければならない一点がある。そろそろ雑談をする体力や気力がなくなってきているということだ。勉強だけ教えるか、勇を振るって雑談をするか。考えるまでもない。勉強だけに徹してみよう。そのほうが傷つきやすい孤独な現代の青年も気楽にちがいないし、私も体力を維持できる。もう若くはないのだ。勉強だけに責任を持つべきだ。しかも、生徒たちの大半は他人の経験や、意見や、手柄を嫌う。他人の才能も知識も自分以上であることを嫌い、世界を安らかに自分中心に回そうとする。彼らが最も安堵するのは、マシーンである。マシーンに人生歴や意見はない。私もマシーンの擬態を保持して、心肺を労わらなくてはいけない。文机における瞬発力の温存こそ、私の務めだ。

「車窓から見上げる琺瑯のような空がいつもの倍にも大きく見え、地面と釣り合いがとれていない。地面の色を吸い尽くした高く冷たい溶解。遠く鼠色の幕を張ったようなビルの群れが見える。心もち目を細めて、都会の音に耳を澄ます。私は眺め、、待ち、動こうとしない。飛びこんでくる感覚だけが生命の尺度で、そこから何も学ばない。それこそ幾何学的な明瞭さでわかっているような事実でさえ、全然知らないふりを決めている。」

― 『風と喧噪』より抜粋 ―

|